Du bleu, du bleu, du bleu, le pastel et l’indigotier sont les incontournables des teintures végétales, pour le bleu solide qu’ils procurent.

Ce sont deux plantes contenant de l’indigotine, un pigment bleu. Le Pastel, Isatis tinctoria, pousse dans toute l’Europe, tandis que l’on ignore l’origine de l’indigotier, indigofera tinctoria, plante des régions chaudes, parce que sa culture est trop ancienne (plus de 4000 ans !).

Je me suis d’abord entraînée à teindre avec l’indigo, avant d’oser essayer le précieux pastel.

Différence de tonalités entre indigo (en haut) et pastel (en bas). De gauche à droite : laine, mohair et soie.

Différentes fibres teintes avec de l’indigo : de gauche à droite coton, bambou et laine en bas. Puis mohair et alpaga au centre. Et enfin soie maubère, soie tussah et lin en haut.

Différentes fibres teintes avec du pastel : à l’extrême gauche, coton. Puis en haut, de gauche à droite : angora, alpaga, ramie (à l’extrême droite). En-dessous de gauche à droite : laine, mohair, soie maubère et protéine de lait (presque blanche, dernier bain de teinture quasimment épuisé).

La méthode de teinture avec l’indigo et le pastel, diffère de celle habituellement utilisée avec les autres teintures végétales. Ce sont des « colorants de cuve », et il n’est pas nécessaire de mordancer la fibre. L’indigo (c’est à dire le pigment bleu, contenu dans l’indigotier et le pastel), sous sa forme en poudre, n’est pas soluble dans l’eau et ne peut donc imprégner les fibres.

La « cuve » consiste à « réduire » (à rendre soluble) l’indigo dans l’eau, en milieu anaérobie (sans air) et basique. Une fois réduit, l’indigo devient jaunâtre. On parle de « cuve » parce qu’autrefois, on faisait cette opération dans une cuve en bois ou en émail, et non dans un chaudron en métal. Il n’y a pas besoin de chauffer à plus de 50°C la cuve de teinture. Une fois les fibres imprégnées de la solution d’indigo réduite, l’air en oxydant à nouveau l’indigo, révélera sa couleur bleue.

La procédure de teinture, sans être complexe, nécessite toute de même des précautions car elle fait intervenir des produits agressifs, l’hydrosulfite qui est un « réducteur », et la potasse, une « base ». Il est important de travailler avec des gants et des lunettes de protection, dans une pièce bien aérée.

Cependant, c’est si gratifiant de voir l’indigo, comme par « magie », s’oxyder à l’air et reprendre sa magnifique couleur bleue, que ces mises en garde ne doivent pas vous arrêter pour vous lancer à votre tour dans l’aventure.

Voici en images, la recette de la teinture à la cuve, ici avec du pastel, mais c’est rigoureusement la même chose avec l’indigo, qu’il soit naturel ou de synthèse. Cette méthode est un mix entre plusieurs que j’ai pu trouver dans des livres et sur internet, elle s’appuie essentiellement sur la méthode décrite par Dominique Cardon dans son ouvrage « le monde des teintures naturelles ».

Pour teindre environ 600 à 700 grammes de fibres, vous aurez besoin de :

- 2 pots en verre avec leur couvercle

- 1 grand récipient de 5 à 10 litres en émail ou inox

- 10 grammes d’indigo ou de pastel

- 10 grammes d’hydrosulfite

- 20 grammes de carbonate de potassium, ou carbonate de soude

- un peu d’alcool (à brûler par exemple) pour diluer la poudre

- de l’eau chauffée à 50°C

- sans oublier de vous protéger avec des gants et des lunettes, et de travailler dans un local aéré.

Recette :

Dans le premier bocal destiné à la « cuve-mère », diluez 10 grammes de pastel avec un peu d’alcool à brûler. Le mélange doit être bien homogène.

Dans le deuxième bocal rempli d’eau à 50°C (l’eau devra pouvoir remplir le premier bocal, n’en mettez donc pas trop), diluez 20 grammes de carbonate de potasse (versez TOUJOURS le carbonate de potasse dans l’eau, jamais l’inverse) et 10 gramme d’hydrosulfite. Mélangez puis fermez ce bocal et attendez 10 mn le temps que l’hydrosulfite supprime l’air contenu dans l’eau.

Versez ensuite le bocal contenant l’eau additionnée de potasse et d’hydrosulfite, dans le bocal de la « cuve-mère ». Fermez et laissez « agir » la préparation en la maintenant à 50°C. Le pastel va amorcer sa solubilisation dans l’eau…

Pendant ce temps-là, profitez-en pour faire tremper vos fibres, écheveau, tissu… dans de l’eau chaude additionnée de liquide vaisselle, lessive…

Préparez également votre bain de teinture. Remplir le grand récipient d’eau, ajoutez-y un peu d’hydrosulfite, et amenez l’eau à 50°C. Attendre 10 mn que celui-ci ait supprimé l’oxygène. Maintenez la température.

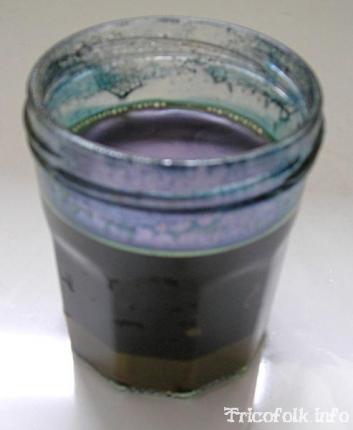

Au bout d’environ 30 mn, le pastel est réduit. Le liquide est devenu jaune-verdâtre, une pellicule s’est formée sur le dessus, et une odeur bien particulière s’en dégage.

Versez doucement tout ou partie de la « cuve-mère » dans le bain de teinture en évitant de faire des bulles. Le liquide doit être jaunâtre et translucide, signe que le pastel (ou l’indigo) est sous sa forme réduite, et donc soluble.

Et c’est là qu’on commence vraiment à s’éclater. Trempez délicatement les fibres humides dans ce bain de teinture en évitant de faire des bulles. Laissez-les patauger et s’imbiber de pastel pendant 5 à 10 mn.

Retirez-les du bain de teinture délicatement, essorez.

Immédiatement, sous l’action de l’air, la couleur passe du jaune au bleu.

Laissez égoutter et admirez la couleur qui vire. Puis rincez dans de l’eau additionnée de vinaigre pour neutraliser l’alcalinité.

Vous pouvez utiliser votre bain plusieurs fois, jusqu’à ce qu’il soit épuisé et qu’il ne teigne pratiquement plus. Entre chaque fournée, je saupoudre la surface de l’eau d’un peu d’hydrosulfite, pour m’assurer d’avoir toujours un milieu exempt d’air.

C’est comme cela qu’avec 10 grammes de la précieuse poudre de pastel, je me retrouve à la tête d’à peu près 600 gr de fibres teintes dans un bleu divin : mérinos, mohair, soie, coton, alpaga, ramie, angora et même protéines de lait.

C’est un choix délibéré pour moi de teindre en toison. Mais vous pouvez parfaitement teindre de la laine déjà filée, et même du tissu (écharpe en soie, tissu de coton, lin, laine…)

On teint en Europe avec le pastel depuis le néolithique, en Egypte depuis les pharaons. L’indigo, synthétisé en 1878, donne sa couleur aux jeans. Avant l’invention de l’hydrosulfite en 1871, on faisait des cuves d’indigo ou de pastel par fermentation, le processus durait plusieurs jours.

Pendant ce temps-là, profitez-en pour faire tremper vos fibres, écheveau, tissu… dans de l’eau chaude additionnée de liquide vaisselle, lessive…

Préparez également votre « cuve » de teinture. Remplir le grand récipient d’eau, ajoutez-y un peu d’hydrosulfite, et amenez l’eau à 50°C.