Depuis plusieurs mois, nous allons toutes les semaines chercher notre lait dans une ferme bio voisine. L’idée nous est venue de faire de la crème et du beurre (et puis du fromage aussi !). Quelques recherches sur internet nous ont bien aidé à comprendre le processus dans son entièreté, en particulier cette vidéo du ministère de l’agriculture, datant de 1930. Car sur internet on trouve beaucoup de vidéos pour faire son beurre, mais toujours à partir de crème du commerce.

Première étape, l’écrémage, il peut être manuel. Nous avons opté pour l’écrémeuse centrifuge, qui fait un bruit d’avion au démarrage, impressionnant, mais efficace !

Nous pasteurisons notre lait écrémé, pour en faire ensuite du yaourt.

La crème est aussi pasteurisée. Après, plusieurs méthodes semblent possibles, ensemencée avec des ferments, ou pas, le goût du beurre sera différent, il faudra que l’on teste.

La crème doit avoir reposé plusieurs jours avant de devenir beurre, nos essais avec de la crème obtenue 12h avant n’ont pas été concluants.

On met la crème qui sort du réfrigérateur dans le robot (Kitchenaid vitesse 6), et on bat. On peut aussi le faire à la main ou dans une baratte. Il faut compter environ 7 à 15 mn au Kitchenaid.

La crème se transforme rapidement en Chantilly, on continue de battre et le processus commence. La Chantilly retombe…

Puis les grains de beurre s’amalgament, du liquide apparaît, le babeurre. On continue encore un peu de battre, en réduisant la vitesse car si l’on bat encore trop le beurre va s’amalgamer davantage et l’étape suivante sera plus délicate à réaliser.

Il faut retirer le babeurre et rincer les grains de beurre pour qu’ensuite celui-ci se conserve plus longtemps. Le babeurre s’appelle aussi « lait de baratte », « lait ribot » en Bretagne, et il est excellent à boire.

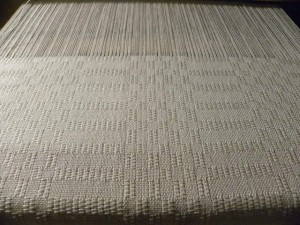

On rince les grains de beurre à l’eau froide jusqu’à ce que l’eau soit claire…

Puis on malaxe un peu le beurre pour extraire l’eau et lui donner une belle texture.

Et enfin, on le moule et on le déguste !

Il est beaucoup plus blanc que le beurre du commerce, c’est du beurre d’hiver pauvre en carotène, mais surtout, sans colorants

Il est probable qu’il sera plus jaune ce printemps.

- Beurre maison au lait de ferme bio

On peut aussi le saler (0,5 à 3% de sel). Maintenant, il nous faut expérimenter les différents types de fermentation de la crème pour en voir l’incidence sur le beurre.

).

).